SOS Children’sVillages JAPAN

地域で支え合い

安心して子育てができる社会へ

子どもや家族が孤立せず、地域社会で子どもを育めるように、

私たちは「里親制度」の可能性を広げる活動を行っています。

こんな経験

ありませんか?

- 子育てがしんどい。でも誰にも頼れない。

- 電車で泣きじゃくる赤ちゃんを見て声をかけようかな…? とモヤモヤした。

- 暴力が原因で子どもが命を落としたニュースを聞いて、

やるせなくなり、自分だったら何ができるだろう…?と考え込んだ。

すべての子どもが、大切にされていると感じながら育ってほしい。

困難を抱えながら子育てする方に、つながりと支えを届けたい。

SOS子どもの村JAPANは、地域で子育てを支えあう仕組みを作っています。

すべての子どもが、大切にされていると

感じながら育ってほしい。

困難を抱えながら子育てする方に、

つながりと支えを届けたい。

SOS子どもの村JAPANは、

地域で子育てを支えあう仕組みを作っています。

Issue

〈家庭〉で

起きていること

今、子どもや家族が地域から孤立することで、さまざまな問題が起きています。

見えてくるのは、大人が抱える困難によって影響を受ける子どもたちの姿。

- 育児疲れを感じる保護者の増加

- 子どもを預けられる親戚や知人がいない親(4人に1人)

- 高い「子どもの貧困」率(7人に1人)

- 増え続ける「虐待相談対応件数」(年間20万件)

- 「ヤングケアラー」の顕在化(17人に1人)

SOS子どもの村JAPANは、10年以上にわたり

社会的養護の子どもたちを支援する活動を続け、里親制度を推進してきました。

長年の実践を通して分かったことが二つあります。

〈子育て〉は誰にとっても大変であるということ。

子どもの困難な状況を救うには、家庭を支える親にも支援が必要ということ。

子どもの困難な状況を救うには、

家庭を支える親にも支援が必要ということ。

子どもと家族に必要なのは、

家庭の外の「支え手」の存在です。

当事者の子どもや家族だけでは、

家庭における困難を解決することは難しい

ということが分かってきました。

困ったときにいつでも相談できる相手。

育児がつらくなったとき、安心して子どもを

預けられ、話を聞いてくれる相手。

そんな存在が身近にいれば、

子どもと家族の状況は変わると私たちは

信じています。

子どもの村福岡

子どもの権利の尊重を主体とし、

外に開かれた子育てを実践する場所

親も子も、

周りと関わりながら育つ。

親の病気、経済的な理由、虐待などによって、

家族から離れ保護される子どもは、国内で約42,000人(※)。

SOS子どもの村JAPANは、

家族と暮らせない子どもたちがより家庭的な環境で育てるよう、

里親を支援し広める活動を10年以上にわたり続けてきました。

※令和2年度の全国の社会的養護の児童数(令和4年度厚生労働省資料より)

子どもの村福岡とは

「子どもの村福岡」は、家族と暮らせない子どもを預かる里親家庭が集まり、村のように暮らす場所。

子どもが安心できる環境や、子どもの権利を尊重した子育てはどうしたらできるのか?

専門家を交え、日々実践するなかでノウハウを蓄積してきました。

ここでの10年の経験は、他のたくさんの里親家庭や子どもショートステイにも生かされています。

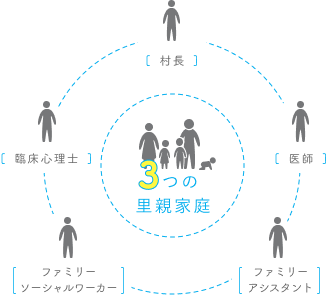

1チームで育てる

里親やファミリーアシスタント、ファミリーソーシャルワーカー、医師などの専門家がひとつのチームとなり、日々の実践を通して子育てにおける課題や成果を共有。そこから見えてきたことを、家庭における子育てのひとつのモデルとして役立てることを目指しています。

2地域の子として育てる

地元の小学校に通い、ご近所さんと交流する機会をつくると、自然に地域とつながりが生まれます。

里親家庭のことや子どもの名前を地域の皆さんが知ってくれている。そのことが、子どもたちの安心につながっています。

子どもショートステイ

里親が子どもを預かる

子どもショートステイ事業

子どもたちが

家庭を失わないために

子どもの虐待相談対応件数は、全国で20万件を突破(※)。

子育てに困難を抱える家庭は増え続けています。

10年以上子どもの村で積み重ねた経験を生かして地域の家族を支える、

「里親が子どもを預かる子どもショートステイ」を

2022年より福岡市全域でスタート。

行政とも共働する、新しい子育て支援の形です。

※令和3年度に児童相談所が対応した児童虐待件数 厚生労働省調べ

※福岡市のページに移行します。

里親制度を利用した

子どもショートステイの特徴

- 1必要な時に、理由を問わず何度でも子どもを預けられる(原則7日間以内)

- 2しっかり訓練を積んだ里親さんだから、安心して預けられる

- 3地域の里親さんに預けるので、いつもの学校で友だちと過ごせる

- 4さまざまな困難を抱える家庭を支え、支援につなげるきっかけになる

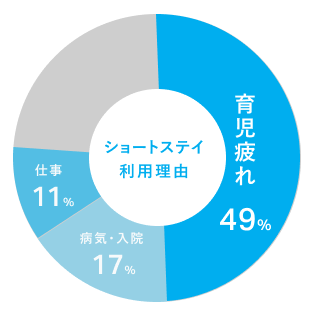

利用した理由は何ですか?

実践で得たノウハウを

福岡から全国へ

ショートステイを利用する理由の1位は育児疲れ。

子どもを代わりにみる人がいないことで、休めない親たちの姿がみえてきます。

子どもショートステイは、行政や地域の里親さんとつくる新しい共助のカタチ。

子育てに疲れたら気軽に頼れる場所であり、

そして悩みや困りごとを持った家庭が支援につながるきっかけにもなることで、

虐待や家族の分離を未然に防ぐことにもつながります。

今後は行政・地域と連携しながらノウハウを全国に広め、

どんな地域でも子どもショートステイを利用できる社会を目指します。

子ども家庭支援センター

相談から支援につなげる

子育てや家庭の困りごとを相談できる窓口。

土日や平日の夜間など、公的なサービス機関が閉まっている時間帯に開いています。

相談だけでなく、豊富な福祉の連携ネットワークをもとに、支援につながる道を探します。

ヤングケアラー支援

SOS子どもの村の

新しい取り組み

ヤングケアラーとは、本来大人がするような介護・育児・家事全般や

家計を支えるアルバイトなどを日常的に行っている18歳未満の子どものこと。

「お手伝い」の域をこえた重い責任や負担を負うことで、

子ども自身の育ちや教育に影響が及ぶことが心配されています。

SOS子どもの村JAPANでは、2021年11月から

福岡市からの委託を受け、ヤングケアラー相談窓口をスタート。

当事者の子どもや周囲の大人からの相談を受けています。

子どもたち自身がケアラーである自覚がなかったり、

家庭内の問題を周りに話しづらいことなど、さまざまな課題が見えてきました。

子どもたちの本来の育ちを守るために、ここからさらに支援の活動を広げていきます。

子育てを支える

さまざまな仕組みを各地域へ。

子どもを取りまく大人の状況が変わらなければ、

子どもたちの困難はなくなりません。

SOS子どもの村JAPANは、子どもや家族とつながり、

「子育てを支えるさまざまな仕組み」を地域に作っています。

また自治体と共働することで、支援を安定した仕組みとし、

福岡だけでなく全国の自治体にも広げることを目指して活動しています。

子どもたちを継続して支えてくださる

マンスリー支援会員を募集しています。

子どもたちの問題は、行政では追いつけないスピードで変化していきます。

制度の隙間にある問題をすくい上げ、解決方法を探り、

行政へ提言をするのが、私たちNPOの役割。

子どもと家族の課題に対して、スピード感を持って取り組むためには、

皆さまからの寄付が活動資源となっています。

私たちが寄付で

実現しようとしていること

子どもを預かる

「里親さん」を増やします。

福岡市内の小学校区で「子どもショートステイ」ができるように地域の里親を増やしています。また里親が、子どもと家族にとって身近で、信頼できる存在であり続けるために、子どもの村の経験を生かし伴走支援を続けます。

子育て支援・里親支援の

取り組みを全国に広めます。

子どもの村福岡の実践から得たノウハウの情報発信、そして政策提言に取り組み、子育て支援・里親支援の仕組みを全国に広めます。

ヤングケアラーの

支援を充実させます。

子どもと家族を支える活動をしている他団体と共働し、ヤングケアラーの子どもたちへの支援を充実させます。

すべての子どもが

大切にされていると感じながら、

毎日を過ごせる社会を実現するために。

あなたのご支援が力になります。

マンスリー支援会員

毎月、一定の金額を継続してご寄付いただく会員制度

- 毎月1,000円から選べる定額制

- 寄付金控除の対象

- マンスリー会員様だけの特典あり

- WEB版「かぞく」のご案内

- 毎月メールマガジンでの活動報告

- 寄付控除

今回のみの寄付

自由な金額設定で寄付いただくことももちろん可能です。

下記に寄付いただける任意金額をご入力ください。

「決済」をクリックすると情報入力画面へ遷移します。

- クレジットでの

寄付 -

※半角数字でご入力ください(カンマ不要)

- 口座振込での

寄付 - 振込口座

Q.寄付金控除とは、どういう仕組みですか?

SOS子どもの村JAPANのような認定NPO法人への寄付に、税制上の優遇措置が適用される制度です。

個人の方からのご寄付は、「税額控除」または「所得控除」から選択できますが、

多くの場合、税額控除のほうがより多くの金額が控除されます。

税額控除の例

(年間の寄付金合計額-2,000円)×40%の額が所得税から控除され、還付されます。

寄付した場合

①3,200円

②800円

戻ってきます!

- 対象となる年間所得の40%が限度です。

- 控除される所得税は、所得税額の25%が限度です。